2024年12月6日(金)~8日(日)に開催された「日本研究皮膚科学会第49回年次学術大会・総会」でセプテム総研のシニアテクニカルアドバイザー相生研究員が「ヒト角化細胞におけるdsDNAの導入はATRシグナル経路を介して細胞老化を誘導する」というテーマで研究発表をおこないました。

この内容は、2023年5月に開催された「国際研究皮膚科学会(ISID2023)」で発表した「二重鎖DNAは、培養皮膚細胞の老化を誘導する」の進捗となるものです。

研究の概略

細胞の分裂回数には限界があるという「ヘイフリック限界(Hayflick Limit)」が提唱されて以来、細胞の老化に関する研究を通して、老化した細胞に見られる特徴、いわゆる「老化細胞マーカー」が報告されてきました。しかし、細胞老化のメカニズムや生体の老化を結びつけるメカニズムには未だに不明な点が多く、世界中の研究者たちが老化の研究に携わっています。

セプテム総研でも以前より老化研究の取り組みを続けてきました。

老化研究のための

老化細胞づくり

加齢に伴って肌の表皮が薄くなることは、肌の老化の代表例です。この原因を探るために表皮細胞を使った細胞実験(in vitro実験)で、そのメカニズムを明らかにして抗老化物質を探索しようと考えました。

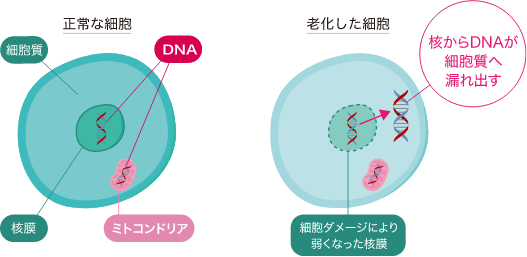

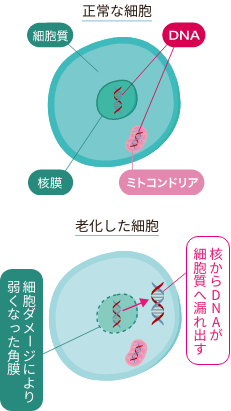

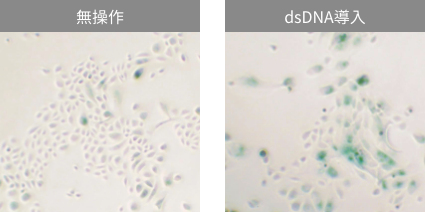

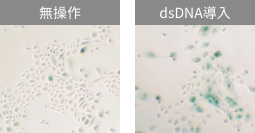

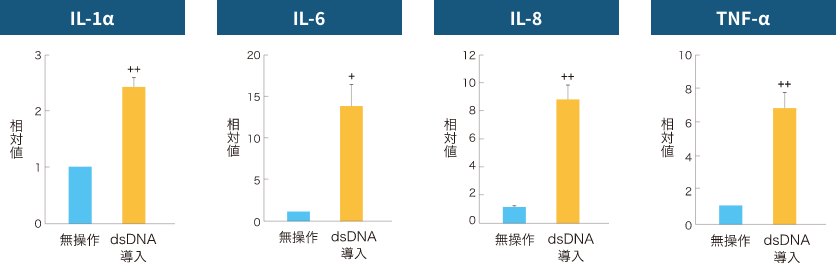

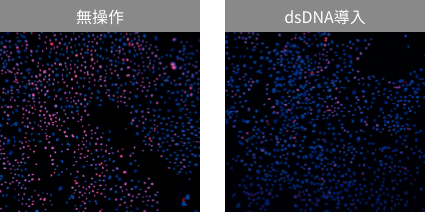

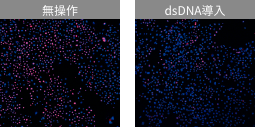

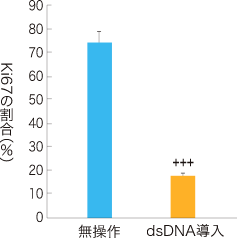

ヒトの正常表皮細胞を培養すると若い細胞は盛んに分裂しますが、老化し始めた細胞や老化した細胞は、細胞分裂のスピードが極端に低下します。その一方で老化した細胞は、若い細胞では観察できない老化細胞マーカーが観察できるようになります。培養した老化細胞からは研究に十分な細胞数(サンプル)を得ることが難しいため、細胞分裂が盛んな若い細胞を老化細胞に誘導できないか?と考えました。一般的な方法では、過酸化水素で細胞に酸化ストレスを与えると老化が誘導されると報告されていますが、酸化ストレスはさまざまな反応を引き起こすため、どんなメカニズムが老化を招いているのか明らかにするには時間がかかります。論文を検索したところ、「老化した細胞では核からDNAが漏れ出す」、「マウスの胚線維芽細胞で二重鎖DNA(dsDNA)が老化マーカーとなる」という論文が見つかりました。そこから、「dsDNAを細胞に入れたらどうだろう?」という実験が始まったのです。

正常な細胞と老化した細胞の比較イメージ

〈イメージ〉

詳しい研修内容については「セプテム総研の活動」もご覧ください

※細菌やウイルスが体内に入ってきたときに情報を伝達し、炎症反応を促進させる働きをするたんぱく質を、炎症性サイトカインと呼びます。カラダを守るための仕組みですが、炎症性サイトカインがずっと分泌し続けると、間接リウマチや動脈硬化など、さまざまな病気の原因となります。