インテリジェンス

ネットワークの実績

共同研究による新たな価値・創造を

目指し

未来のために、

さまざまな新しい研究に

取り組んでいます。

これまでもたくさんの

研究ミッションをもって

大学との共同研究に

取り組んできました。

日本抗加齢医学会にて、

セプテム総研研究員が研究発表

同志社大学 糖化ストレス研究センター

八木 雅之チェアプロフェッサー 教授との共同研究

◎皮膚の糖化研究

メンバーズの皆さまの顔や腕の状態を測定し、その結果を学会で発表しました。

この結果は、商品開発にも応用しています。

日本薬学会にて、セプテム総研研究員が研究発表

東京工科大学

正木 仁 教授との共同研究

◎表皮細胞の抗酸化メカニズムの

研究

柑橘類の果皮に多く含まれるPMF(ポリメトキシフラボン)に、

さまざまなストレスから肌を保護するための防御系メインスイッチ「Nrf2(ナーフツー)」を活性化(発現)することを確認し、商品開発にも応用しています。

日本健康心理学会・IFSCC2020にて、セプテム総研研究員が研究発表

桜美林大学

山口 創 教授との共同研究

◎こころと肌の研究

ハッピーホルモン「オキシトシン」とスキンケアとの関係性などを研究し、

商品価値を高めています。

このようなさまざまな角度からの研究のなかから、

今回は、2023年5月10日(水)に開催された

「国際研究皮膚科学会」にて発表した研究報告をご紹介します。

セプテム総研の学会発表は

コチラからもご覧いただけます

今回の内容をマンガでご紹介!

〈イメージ〉

学会発表の概要

2023年5月10日(水)~12日(金)に東京で開催された国際研究皮膚科学会(ISID2023)にて、

セプテム総研の相生章博シニアテクニカルアドバイザーが

「二重鎖DNAは、培養皮膚細胞の老化を誘導する」というテーマで研究発表をおこないました。

この研究は、これまで達成されていなかった、表皮細胞から老化細胞モデルを作成することを目的とし、

作成した細胞から老化細胞の5つの特徴を確認することに成功した、というものです。

老化細胞モデルの作成には、

新型コロナウイルス感染症の流行以降注目されている「mRNAワクチン*」の仕組みを応用しています。

人工的に老化細胞をつくり出すことが可能になれば、今後のエイジング研究へ大きく貢献するだけではなく、

化粧品の分野にとどまらず、人々の健康や美容にも大きな影響を与えることができるかもしれません。

国際研究皮膚科学会とは?

世界中から皮膚科学領域の専門家が参加し、最新の研究成果や技術、治療法などについての国際会議を定期的におこなっている学術団体です。国際会議では、皮膚疾患の原因や治療方法の開発など、世界的に重要な課題に取り組む研究者たちの交流や協力が促進されています。

2023年は、世界50ヶ国以上約2,500名が集まりました。発表をおこなうためには厳正な審査を通過する必要があります。

*mRNAワクチンとは

メッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれる分子を使用して、免疫反応を引き起こすワクチンです。ワクチンを打つことで、mRNAが細胞内に入って指示を送り、病原体に対する抗体がつくられます。

今回はこの手法を活用し、小さな脂質の粒子でDNAを包み、その脂質が細胞膜に融合することで、粒子内のDNAを細胞質のなかに入れています。

広報チームが取材しました!

研究のきっかけ

今回の研究をはじめたきっかけについて教えてください。

今回の研究をはじめたきっかけについて教えてください。-

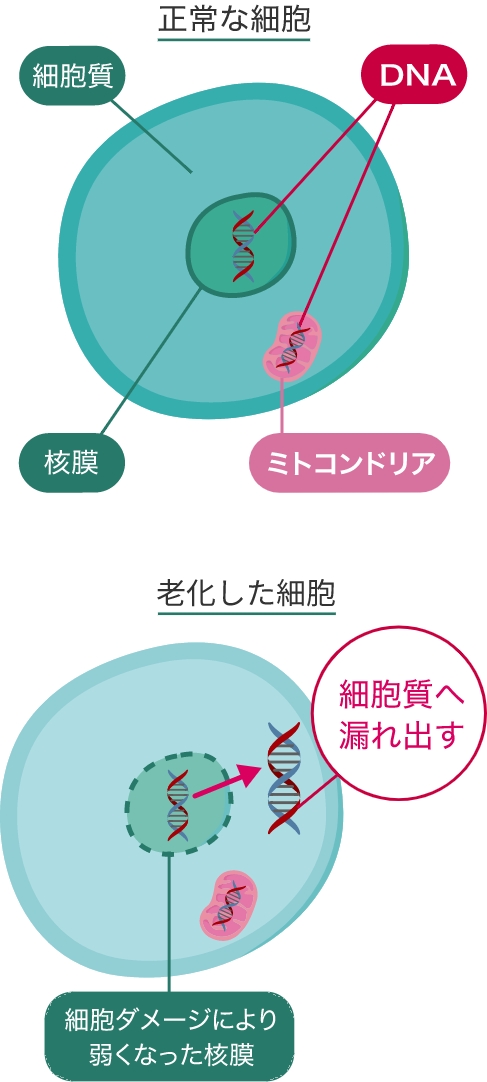

(下図参照)という論文を目にしたことが研究のきっかけです。

正常な細胞と老化した

細胞の比較イメージ

正常な細胞ではDNAは核と

ミトコンドリアのみに存在している。

しかし老化した細胞は、ダメージを

受け弱くなった核膜の穴からDNAが

漏れ出していた。

DNAが細胞質に漏れ出すことが老化の指標になるということですか?

DNAが細胞質に漏れ出すことが老化の指標になるということですか?-

そういう可能性があるということが以前の文献で示されていますが、まだ完全には解明されていません。

そういう可能性があるということが以前の文献で示されていますが、まだ完全には解明されていません。

私たちは表皮細胞でも同様のことが起こるのではないかと考え、共同研究者と最新の論文についてディスカッションするなかで、この研究を進めることになりました。DNAを細胞質に入れたらどうかというアイデアは、共同研究者であるウイルスの専門家から出ました。

彼はウイルス感染研究などにより、DNAを細胞に入れる知識が豊富であるため、このアイデアが浮かんだのだと思います。

現在、私たちはそのメカニズムの研究をどのように進めていくか話し合っています。

さまざまな分野の方々との共同研究だったんですね。

さまざまな分野の方々との共同研究だったんですね。

分野が違うのに、老化細胞というひとつのテーマに共通して興味があったんですか?-

なぜなら、細胞分裂の回数は有限であると何十年も前の研究でわかっており、なかでもターンオーバーが早い表皮細胞は細胞分裂の限界が早く訪れるため、老化の再現が難しいのです。

研究内容

mRNAワクチンの仕組みを

応用して

DNAを入れた

カプセルをつくり、

細胞内に導入することで

老化細胞モデルを

再現

できると考えました!

今回の実験では、老化細胞の5つの特徴を確認できたと伺いました。

今回の実験では、老化細胞の5つの特徴を確認できたと伺いました。-

Q.DNAはどうやって

用意したの?

今回の研究に使用したDNAは

今回の研究に使用したDNAは

どうやって用意したんですか?-

え! DNAって作成できるんですね!

え! DNAって作成できるんですね!-

オーダーしたDNAは、乾燥した状態で受け取り、溶かして使用します。

小さくて肉眼ではDNAを見ることができないため、溶かすときに何倍になるかを計算しながら使用する必要があります。

計算が結構難しいので、今でも間違っていないか5回ぐらい確認するんですよ。

次は、「老化関連分泌物」の確認ですね。

次は、「老化関連分泌物」の確認ですね。-

次が老化マーカーの確認ということ

次が老化マーカーの確認ということ

ですが…。-

Q.老化細胞モデルを

つくるメリットは?

今回の結果によって何が得られるのでしょうか?

今回の結果によって何が得られるのでしょうか?-

例えば、老化にアプローチする化粧品を開発したとして、老化細胞モデルを使っていなければ、

「どういうメカニズムで老化に有効なの?」となりますよね。

そういった意味でも、老化細胞モデルを作成できるということはアドバンテージになると思います。

これで老化細胞の5つの特徴を確認することができましたね。

これで老化細胞の5つの特徴を確認することができましたね。

これは老化細胞モデルの作成に成功したといっても過言ではないのでは!?